Aufschwung kommt mit Kohle, Salz und Kali

Nach Ende der französischen Fremdherrschaft herrschte bald wieder eine Stimmung des Aufbruchs, die durch zahlreiche Neuerungen in Landwirtschaft und Industrie gefördert wurde. Nachdem Friedrich der Große bereits im vorigen Jahrhundert den Kartoffelanbau in Brandenburg eingeführt hatte, begann man ab 1815 auch in unserer Region mit dem großflächigen Anbau. Diese neue Feldfrucht wurde bald zu einem wichtigen Volksnahrungsmittel. Allerdings wollte man dafür den wertvollen Egelner Auenwald abholzen. Dies erregte bei den Egelnern großes Missfallen, und sie wandten sich an den preußischen König Friedrich Wilhelm III. Dabei kam ihnen zugute, dass der Egelner Oberprediger Herbst vorher Erzieher der Kinder des Herrschers war. Der König erließ am 15. Juli 1827 die Kabinettsorder: „Ich habe befohlen, dass von der Abholzung des Forstgrundes bei Egeln Abstand genommen werden soll und dies Ihnen auf Ihre Vorstellung vom 3. des Monats bekannt gemacht werden soll“. Als Andenken an dieses Ereignis wurde nun jährlich ein „Holzfest“ gefeiert, aus dem dann 1832, nach Gründung des Schützenvereins, das Schützenfest entstand.

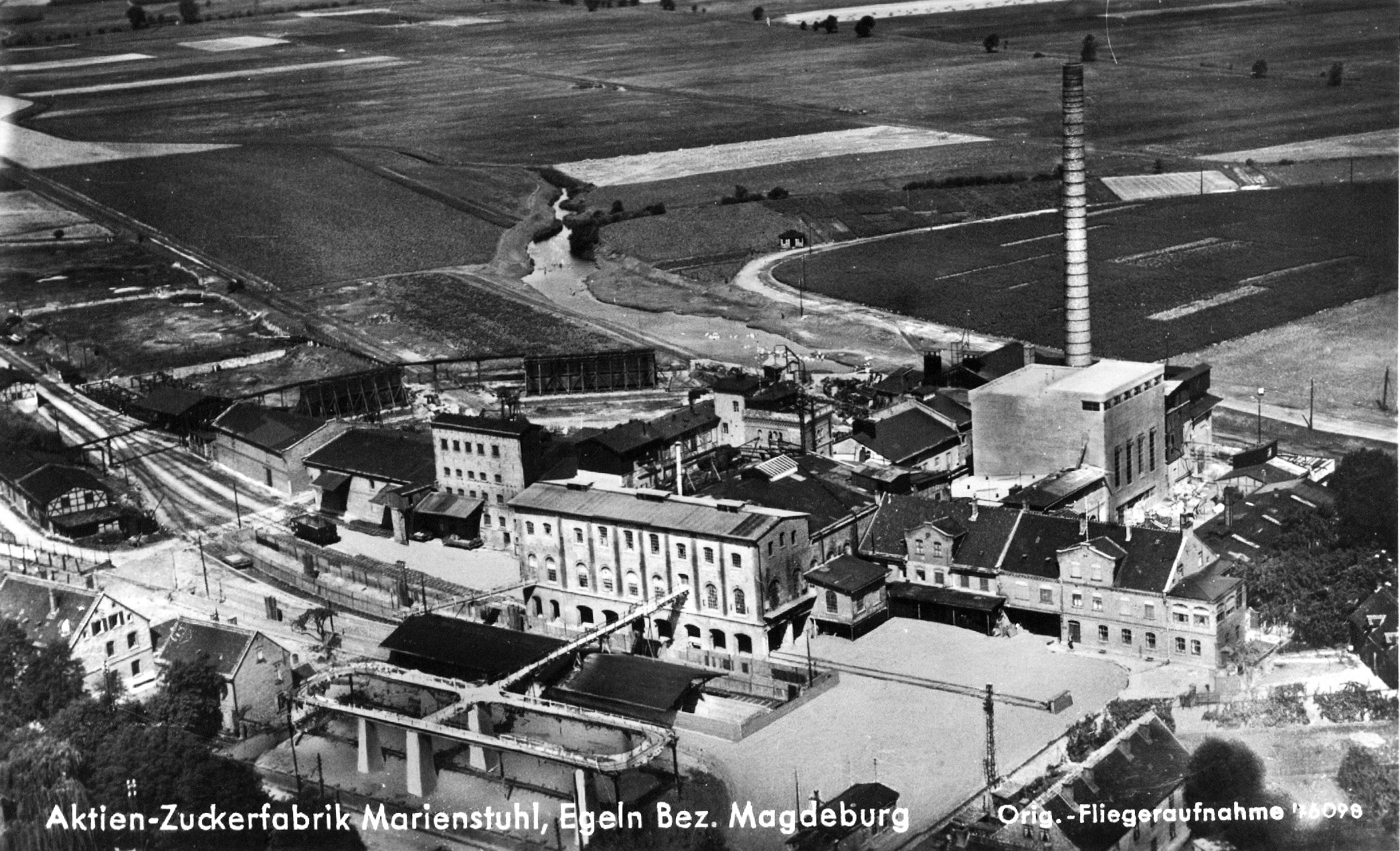

Mit zunehmender Industrialisierung der Region wurden immer mehr Brennstoffe benötigt. 1832 wurde bei Westeregeln unter flachen Erdschichten gute, abbauwürdige Braunkohle entdeckt, und es begann die Braunkohleförderung im Tagebau, was später in der Grube Cäsar auch im Tiefbau fortgesetzt wurde. Dicht neben der Kohle wurde Salz gefunden und auch Kali, das zur Steigerung der Erträge in der Landwirtschaft guten Absatz fand. Nach der Entdeckung der Zuckerherstellung aus der veredelten Rübe wurden um Egeln große Ackerflächen mit Zuckerrüben bestellt. Als Folge entstanden fast in jedem Ort der Egelner Mulde Zuckerfabriken. In Egeln ließ 1847 der Pächter des Klosters Marienstuhl, Victor Mackensen, unter dem Firmennamen „Zuckerfabrik Gebrüder Mackensen und Lücke Egeln“ die erste Rübenverarbeitung, die „Klosterfabrik“, errichten. Schon 1852 folgte der Pächter des Amtes, der Regierungsrat Honig, mit dem Bau der zweiten Zuckerfabrik in Egeln, der „Amtsfabrik“, welche 1885 wieder einging und danach zur Molkerei umgebaut wurde.

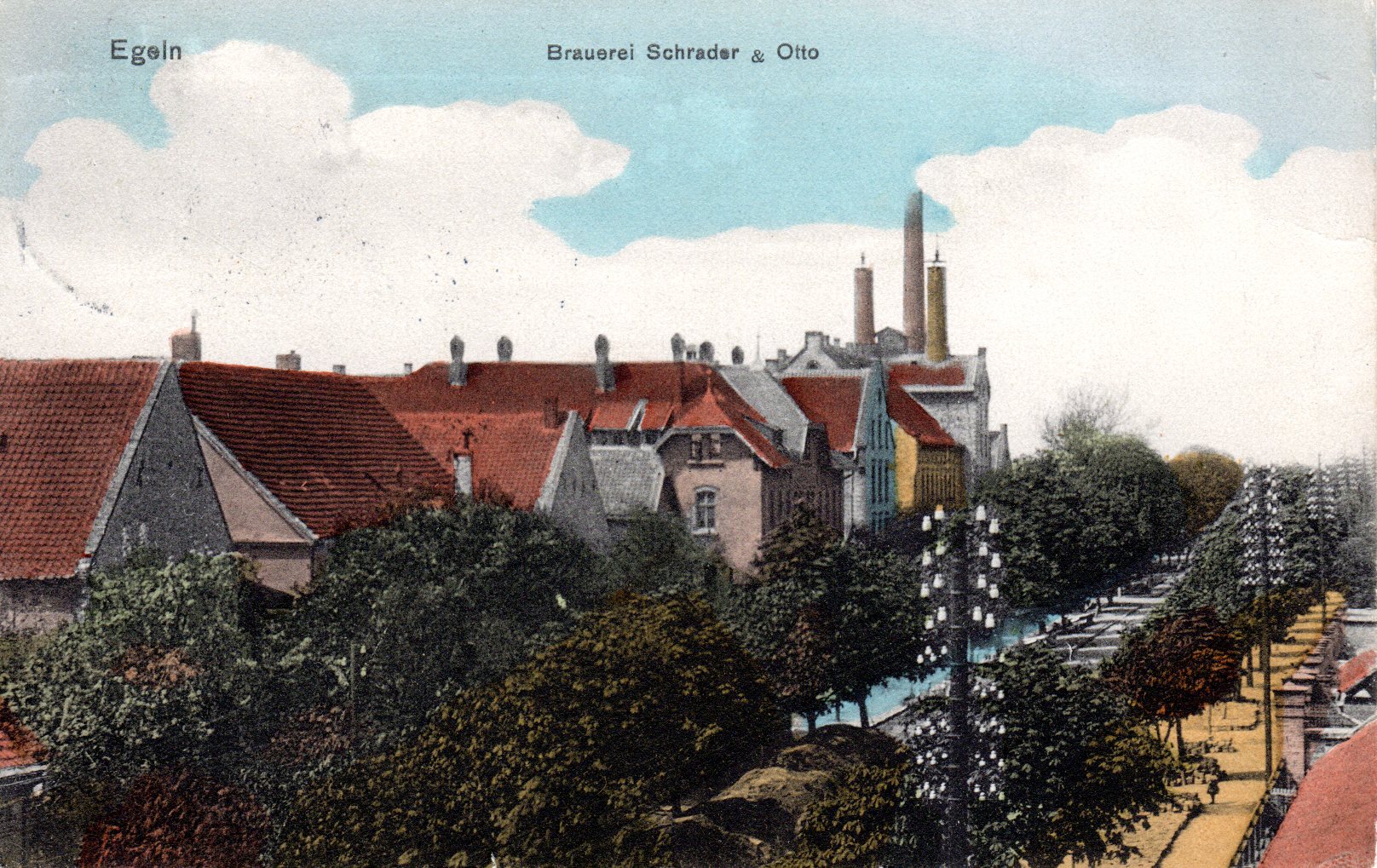

Ebenfalls entstanden in dieser Zeit Maschinenfabriken, Ziegel- und Kalkbrennereien und eine industrielle Brauerei. Bald reichten die einheimischen Arbeitskräfte nicht mehr aus, und es mussten Arbeiter aus ärmeren Gebieten Deutschlands sowie aus Polen und Böhmen, die sogenannten „Sachsengänger“, angeworben werden. Auch die Bauern wollten ihren neuen Reichtum zeigen und ließen in den umliegenden Dörfern die alten Kirchen abreißen und neue errichten. In Egeln war dies jedoch wegen der Besitzverhältnisse nicht möglich, sodass man sich auf die eigenen Wohnhäuser beschränkte. Auch die Stadt wollte nachziehen. Im Jahre 1824 wurde die alte Hauptwache auf dem Markt abgebrochen und an der Altemarktkirche ein würdiger Begräbnisplatz für alle Egelner eingeweiht. Ebenso verkaufte man das alte Rathaus am Markt sowie das Mädchenschulhaus, das Nachtwächterhaus, das Spritzenhaus und das Leichenhaus am Stadtkirchhof. Mit dem erworbenen Geld baute man ein Wirtschaftsgebäude auf dem Asseburger Hof an der Meisterstraße zu einem neuen Rathaus mit Beamtenwohnungen, Armenstube und Arresträumen aus. Allerdings erwies sich der gewählte Platz als zu abgelegen vom Marktplatz, sodass der Egelner Stadtrat bald wieder einen Rathausbau auf der Tagesordnung hatte.

Mit zunehmendem Verkehr wurde auch entlang der Poststrecke Halberstadt über Egeln nach Berlin der Bau einer Eisenbahn erwogen. Doch die Kurzsichtigkeit der damals verantwortlichen Männer ließ dies nicht zu. Besonders die Bauern und die Frachtfuhrleute sagten: „Wat bruken wie´ne Isenbahn, wie fäuren mit unse Päre“. Am 1. Juli 1843 wurde dann die neue Strecke über Oschersleben eröffnet. Erst 1881 wurde Egeln mit einer Nebenstrecke an die Hauptlinie angeschlossen.

Vom Ortschronisten - Uwe Lachmuth